Ultimo

decennio del XIX secolo, dell’immenso impero

Spagnolo, sul quale, per usare le parole di

Carlo V, non calava mai il sole, non restano

che poche colonie: Cuba, Portorico, Guam, le

Filippine ed una piccola parte del Marocco.

D’altra parte, a differenza degli inglesi,

i monarchi spagnoli non hanno mai saputo trarre

grandi vantaggi da quell’impero. Forse

è mancata loro la necessaria capacità

organizzativa, certamente, sia stato per arroganza

o ottuso conservatorismo, non sono stati in

grado di comprendere e sfruttare i mutamenti

sociali e tecnologici degli ultimi due secoli.

Nel resto del mondo sono arrivati l’illuminismo

e la rivoluzione industriale. Nel 1776 è

stata scritta la dichiarazione d’indipendenza

americana. In Francia sono andati ben oltre

e dopo l’abolizione dei privilegi feudali

(4 Agosto 1789), ci sono stati la presa della

Bastiglia, la Rivoluzione, gli eccessi e gli

orrori del Direttorio e del Terrore. E’

stato persino ghigliottinato un re, e, dopo

di lui, sono stati giustiziati i suoi giudici:

Danton, Marat, l’incorruttibile Robespierre.

Napoleone ha sconvolto l’Europa, l’ha

illusa e l’ha tradita, sconfitto a Waterloo,

è stato rinchiuso nella gabbia dorata

dell’isola d’Elba. Risorto per cento

giorni e nuovamente sconfitto, ha certamente

avuto modo di riflettere sullo strano destino

delle cose umane contemplando silenziosamente

le onde dell’Atlantico infrangersi sulle

scogliere di un’inutile Sant’Elena.

Il congresso di Vienna (1816) ha dimostrato

l’impossibilità di riportare indietro

l’orologio della storia, migliaia di giovani

idealisti si sono sacrificati per il sogno romantico

delle identità nazionali. Byron è

morto in Grecia, diventerà immortale,

ma le sue opere saranno meno lette di quelle

del suo segretario Polidori, anche se nessuno

ancora lo sa, e Pellico ha scritto il diario

amaro delle sue Prigioni nel silenzio del carcere

duro dello Spitzerg.

Eppure, di tutto questo, nulla o quasi è

arrivato nelle ultime colonie spagnole, la macchina

burocratica antiquata, rigidamente assolutista

ha filtrato ogni aspirazione libertaria o umanitaria

mummificando la struttura sociale nella forma

di un arcaico, immutabile, conservatorismo.

Neppure la perdita, gravissima, delle colonie

sud americane, insorte e ribellatesi tra il

1810 ed il 1825 sotto la guida del libertador

Simon Bolivar, sembra aver insegnato nulla all’immobile,

superbo, impero spagnolo.

Nel frattempo, sulla scena internazionale, si

è affacciata una nuova potenza. Abbandonata

da tempo la politica di Monroe (L’america

agli americani), forti del dinamismo della loro

economia capitalistica e della superiorità

tecnologica delle loro industrie, gli Stati

Uniti si sono già espansi ai danni del

Messico ed hanno ora rivolto il loro interesse

a Cuba ed a Portorico nel tentativo di estendere

la loro area di influenza a tutto il Sud America

ed poi al Pacifico.

Ultimi decenni del XIX secolo, dunque. Cuba,

l’isola che Colombo aveva definito la

più bella tra tutte le terre, si dibatte

inutilmente sotto il giogo spagnolo. La nobiltà

iberica detiene la proprietà della

maggior parte delle risorse, in particolare

degli impianti saccariferi, mentre gli abitanti

dell’isola sono oppressi dalla burocrazia,

dai privilegi nobiliari, dall’eccesso

di tasse e tributi. Il caudillo Narciso Lopez,

nel tentativo di imitare i grandi libertadores

dell’america latina come Bolivar e San

Martin ha tentato per ben tre volte l’insurrezione

armata, la prima nel 1848. Ma viene arrestato

e giustiziato come un volgare bandito il 1°

Settembre del 1851.

Nel 1868, forse come conseguenza dell’esito

della Guerra di Secessione Americana (1861-1865),

forse per far fronte a tensioni sempre più

forti, i possidenti spagnoli decidono di abolire

la schiavitù, decisione comunque non

supportata ufficialmente dal governo d’oltreoceano.

Ma è troppo tardi, perchè dopo

pochi mesi scoppia la grande guerra, ovvero

la prima vera rivoluzione cubana. Ne è

promotore ed ispiratore Carlos Manuel de Cespedes.

De Cespedes è laureato a Barcellona,

discende da un’antica famiglia nobile

e, soprattutto, ha viaggiato per molti anni

in Europa, eppure è proprio lui l’uomo

che nel cortile dello zuccherificio di Demajagua,

davanti ad un piccolo gruppo di patrioti,

pronuncia per primo le parole “Libertà

o morte. Viva Cuba libera!”. E’

il 10 Ottobre 1868, quella notte gli insorti

conquistano il villaggio di Yara e, pochi

giorni dopo, la città di Bayano. La

grande guerra durerà dieci anni e costerà

più di 200’000 morti.

I ribelli, tra cui figurano nomi come Maximo

Gomez, Francisco Vincente Aquilera e Igacio

Agramonte, stringono contatti diplomatici

con gli Stati Uniti e sventolano la nuova

bandiera (due striscie bianche e tre azzurrre

che terminano in un triangolo rosso al cui

centro si trova una stella bianca) sulle città

conquistate. Però il governo spagnolo

non ha intenzione di rinunciare al controllo

sull’isola e la lotta si fa sempre più

cruenta. Il 25 Agosto 1871 “Placido”,

ovvero Juan Clemente Zenea, poeta libertario,

viene fucilato dalle autorità spagnole,

ignorando un salvacondotto ufficiale che esse

stesse avevano rilasciato. In Ottobre è

la volta di otto studenti di medicina, accusati

(forse ingiustamente) di aver violato la tomba

di un giornalista fedele alla corona. L’economia

dell’isola, basata sulla monocultura

dello zucchero - dal 1820 l’isola è

il maggior produttore di zucchero di canna

del mondo, grazie anche al lavoro di migliaia

di schiavi neri e gli Stati Uniti sono il

cliente principale del prodotto finito - è

a pezzi e già serpeggia lo spettro

della fame, mentre i rivoltosi tentano, sempre

inutilmente, la presa del porto dell’Avana.

Nel 1878 (12 Febbraio) le due parti esauste

siglano un precario cessate il fuoco, che

comprende vaghe promesse di maggiore autonomia

e l’abolizione, ufficiale, questa volta,

della schiavitù. La riconciliazione

effettiva è tuttavia impossibile, gli

spagnoli hanno perso 140’000 uomini,

sconosciuto ma certamente enorme il numero

delle perdite civili, ed incolmabile è

l’abisso scavato tra le due parti in

lotta da quel fiume di sangue. Inizia così

quella che gli storici chiamano piccola guerra,

una guerriglia scarsamente organizzata che

si trascina per due anni (1878-1880) fino

a quando il governatore spagnolo Camilo Polavieja

ripristina, con la forza delle armi, l’ordine

coloniale.

Gli Stati Uniti studiano segretamente l’annessione

dell’isola, gli Spagnoli cercano di placare

la comunità creola, i profughi cubani

emigrati in america pianificano il rovesciamento

del regime spagnolo a qualunque costo, tuttavia

ci vogliono altri quindici anni prima che

la rivolta popolare riesca a riorganizzarsi.

Alla guida degli insorti, questa volta, si

pone il tribuno Josè Marti, poeta e

saggista, che fonda il Partito Rivoluzionario

Cubano in esilio e firma assieme a Maximo

Gomez, eroe dell’insurrezione del 1868,

il Manifesto de Montecristi, chiamata alle

armi per tutta la popolazione cubana. E’

la rivoluzione popolare, che si estende in

breve a tutte le case, a tutti i villaggi,

forte anche dei finanziamenti che arrivano

dai cubani emigrati negli stati uniti. Martì

diventerà un eroe nazionale e morirà

in battaglia nel 1895, poche settimane dopo

essere sbarcato sull’isola.

Tuttavia in Spagna non ci si rende conto della

portata di questo movimento che viene considerato

come la “solita” rivolta coloniale.

I possidenti spagnoli non sono disposti a

concedere un’autonomia che avrebbe come

risultato la perdita del monopolio nella produzione

e nell’esportazione dello zucchero di

canna ed un nuovo esercito, quasi arruolato

a viva forza, viene spedito dal parlamento

sull’isola per riportare l’ordine.

E’ a questo punto che gli stati uniti

fanno la prima mossa ufficiale, schierandosi

formalmente dalla parte degli insorti, in

nome (sic) dei diritti umanitari. Però,

nel 1896, il governatore Martinez Campos viene

sostituito dall’implacabile generale

Valeriano Weyler che, contando su una forza

di oltre 200’000 uomini inizia una dura

repressione. La ribellione ha i suoi covi

in ogni villaggio, in ogni agglomerato urbano,

in ogni casa, allora Weyler decide di costruire

enormi campi di concentramento dove rinchiudere

tutti i sospetti di attività antispagnole.

In breve tempo i campi arrivano ad ospitare

(si fa per dire) più di 300’000

civili. Da un lato i ribelli avanzano bruciando

le piantagioni, dall’altra parte, Weyler

deporta i contadini, in pochi mesi l’economia

dell’isola è in ginocchio e la

popolazione conosce la fame e la miseria.

Il patriota Antonio Maceo scrive in quello

stesso anno “...non mi aspetto alcun

aiuto dagli americani (...) meglio cadere

o precipitare da soli che contrarre un debito

con un vicino tanto potente”. Maceo morirà

il 7 Dicembre 1896, in combattimento, e con

lui morirà, forse suicida, anche il

suo assistente di campo, il figlio di Maximo

Gomez.

Finalmente, nel 1897, le sorti del conflitto

si invertono, i ribelli controllano ormai

la zona centro est dell’isola e si moltiplicano

le diserzioni tra le fila degli spagnoli il

cui esercito, all’inizio del 1898 è

quasi dimezzato. Anche dall’altra parte

dell’Oceano il governo spagnolo inizia

a rendersi conto che la situazione non può

essere risolta con la forza. Quando il primo

ministro Antonio Canovas, nettamente contrario

a concedere qualsiasi forma di indipendenza

all’isola, viene assassinato da un anarchico

filocubano, il nuovo governo decide di tentare

un approccio più morbido.

La possibile riappacificazione fra Cuba e

la Spagna preoccupa gli Stati Uniti che decidono

di forzare gli eventi. Il 25 Gennaio del 1898

nel porto dell’Avana entra l’incrociatore

americano Maine. Ufficialmente, si tratta

di una visita di cortesia, in realtà

la sua missione è quella di controllare

la situazione più da vicino. Da un

lato si tratta di ricordare agli spagnoli

che Cuba si trova ai limiti della zona d’influenza

nord americana, dall’altra di riprendere

i contatti con il movimento rivoluzionario

che, in caso di vittoria, potrebbe rivelarsi

più difficile da controllare di quanto

previsto. Nel frattempo, gli ufficiali del

Maine passano pigramente le loro giornate

nei circoli militari spagnoli, bevendo ed

attendendo che succeda qualcosa.

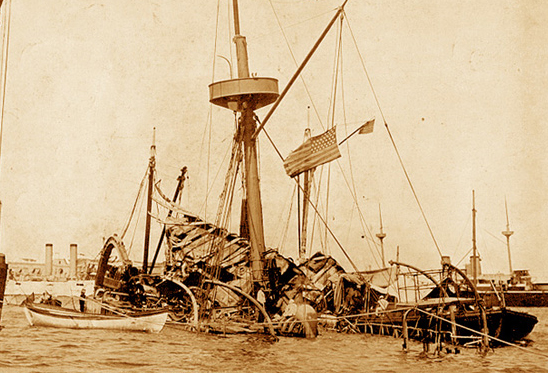

E qualcosa succede. Sono le 21:43 del 15

Febbraio 1898, l’esplosione è

assordante e viene sentita in tutta l’Avana.

La gente si precipita in strada, i marinai

escono da osterie e bordelli. Non c’è

neppure il tempo di organizzare i soccorsi,

le fiamme si levano alte sul ponte squarciato

del Maine illuminando di riflessi rossastri

le acque calme del porto.

In pochi minuti l’incrociatore affonda,

parte dei marinai superstiti vengono soccorsi

dalla nave da guerra spagnola Alfonso XII,

altri riescono a raggiungere a nuoto le banchine

del porto. In totale mancheranno all’appello

2 ufficiali e 264 marinai. Un bilancio grave

(anche ammesso che qualcuno non sia morto

e ne abbia approfittato per disertare), anzi

gravissimo.

Un affronto che il governo statunitense non

può ignorare ma... chi incolpare?

I giornali americani dell’epoca non hanno

dubbi, specialmente quelli che appartengono

al miliardario Hearst, i cui interessi nei

confronti di Cuba sono noti a tutti e non

esattamente di tipo umanitario: si è

trattato di una mina piazzata nella stiva

dagli spagnoli. Un sanguinoso avvertimento

agli americani affinchè si tengano

lontani da Cuba.

In realtà, le cause dell’esplosione

restano estremamente incerte. Quale interesse

avrebbero avuto gli spagnoli a provocare in

quel modo il colosso statunitense? Certamente

i patrioti cubani ne avrebbero avuto un vantaggio

maggiore se, con quell’atto terroristico,

fossero riusciti a trascinare gli americani

nel conflitto. Nel 1911 il relitto è

stato tirato a galla e gli esperti hanno confermato

l’ipotesi di una mina, però un

secondo esame, condotto nel 1974 dall’ammiraglio

Hyman G.Rickover, sembra essere giunto ad

un diverso risultato. Nel rapporto finale

si legge semplicemente: “Le prove disponibili

sono coerenti con l’ipotesi di una esplosione

interna, generata probabilmente da un incendio

generatosi in un magazzino di carbone”.

Quale che sia la verità, l’opinione

pubblica indignata reclama vendetta ed il

colonnello Theodore Roosvelt organizza un

gruppo di volontari pronti ad attaccare gli

spagnoli con o senza l’appoggio del governo.

Il presidente Mc Kinley, ufficialmente, si

mantiene neutrale salvo poi cedere alla pressione

del parlamento ed appoggiare il partito interventista

di Hearst dopo che il governo spagnolo rifiuta

una offerta di trecento milioni di dollari

per l’acquisto dell’isola. Il 25

Aprile 1898 gli stati uniti dichiarano guerra

alla Spagna, la flotta americana, però,

è già schierata attorno all’isola

dal 21 Aprile.

I patrioti cubani non sono del tutto convinti

della situazione ma, tra i due mali, scelgono

il minore e Calixto Garcia, capo delle forze

che controllano la zone est dell’isola,

si accorda con il generale Shafter per portare

un attacco congiunto. Gli americani sbarcano

il 24 Giugno 1898 sulla spiaggia di Daiquiri,

è un piccolo contingente: 15’000

soldati, 800 ufficiali, 16 cannoni leggeri,

ma le loro armi sono più moderne ed

affidabili di quelle dei loro avversari. In

breve tempo il controllo spagnolo sull’isola

è limitato alla sola capitale.

Tre Luglio 1898, grande fervore nella città

assediata di Santiago, l’Ammiraglio Cervera

ha ricevuto l’ordine di imbarcare i suoi

marinari e dare battaglia in mare aperto.

E’ un suicidio, come vedremo, ma Cervera

non ha altra scelta che obbedire. L’ammiraglio

Sampson, le cui navi bloccano l’uscita

del porto, si accorge immediatamente delle

manovre spagnole e da ordine ai suoi di prepararsi

alla battaglia. Tanto la nave ammiraglia spagnola,

la Maria Teresa, quanto le altre navi, gli

incrociatori Oquendo, Vizcaya e Colon o i

cacciatorpedinieri Pluton e Terror sono vecchie

navi da guerra, lente e poveramente protette.

Hanno corazzamenti inferiori e bocche da fuoco

a gittata ridotta rispetto a quelle statunitensi.

Troppo ridotta.

E’ una sorta di orribile tiro al bersaglio,

le moderne corazzate Indiana, Oregon, Iowa

e Texas guidate dall’imponente ammiraglia

Brooklyn aprono il fuoco sugli avversari quando

questi sono ancora troppo lontani per rispondere.

Le navi spagnole vengono letteralmente fate

a pezzi dalle esplosioni che si succedono

una dopo l’altra. Dense colonne di fumo

interrompono le comunicazioni e la confusione

generale rende impossibile la fuga. Non ci

vuole molto perchè i comandanti spagnoli

si rendano conto di non avere nessuna alternativa,

molte navi allora invertono la rotta e puntano

verso i bassi fondali dell’isola: tentano

di insabbiare gli scafi per salvare i marinai

dall’affondamento.

In meno di un’ora la baia è diventata

un immenso cimitero cosparso di carcasse di

navi spagnole.

Gli iberici contano 350 morti, 500 feriti

e 2000 prigionieri. Gli americani un morto

e due feriti.

Santiago si arrenderà una settimana

dopo, l’11 Luglio 1898, costretta dal

bombardamento navale americano.

Gli americani sbarcano in città il

17 Luglio accolti come liberatori ma il primo

atto ufficiale è quello di negare ai

capi della rivolta il diritto di entrare a

Santiago alla testa delle loro truppe.

Ostinatamente, il governo degli stati uniti

rifiuta di riconoscere il partito rivoluzionario

cubano e, tantomeno, la Repubblica da essi

rappresentata. E’ una misura temporanea,

dicono, in realtà il riconoscimento

ufficiale non arriverà mai. Formalmente

gli statunitensi non possono annettere Cuba

come hanno fatto con Portorico, Guam e le

Filippine perchè nella dichiarazione

di guerra è presente l’impegno

a rispettare il diritto di autodeterminazione

del popolo cubano. Di fatto, inizia una occupazione

militare.

L’Emendamento Platt del 1903 attribuisce

al governo USA il diritto di intervenire militarmente

negli affari interni dell’isola. E’

l’unica alternativa all’occupazione

militare ed i cubani sono costretti ad accettare

l’elezione di un governo fantoccio. Nello

stesso anno viene costruita sull’isola

la base militare americana di Guantanamo,

oggi tornata, tristemente, agli onori delle

cronache.

Della battaglia nella baia di Santiago restano

poche tracce, una stele di marmo in Columbus

Square, nell’estremità sud occidentale

del Central Park di New York ricorda i morti

del Maine (una curiosità, la statua

della Columbia trionfante che sormonta la

stele è opera dello scultore Attilio

Piccirilli (1866-1945), Carrarese di nascita,

newyorkese d’adozione ed amico personale

di un altro italo americano d’eccezione,

Fiorello La Guardia), un’altra stele,

non molto dissimile, si trova sul lungomare

dell’Avana. I marinai spagnoli, che io

sappia, non sono celebrati da nessuna parte.

D’altra parte nessuno ricorda mai gli

sconfitti.

Tre mesi di guerra ed una battaglia navale

durata poco meno di un’ora, sono bastati

a cancellare dalla mappa mondiale il secolare

impero coloniale spagnolo e, con esso, l’era

del colonialismo. Il nuovo potere capitalistico

impone strumenti di controllo più sottili

ed efficaci, è l’alba dell’imperialismo.

Il resto è storia recente. Già

negli anni ‘20 società statunitensi

possedevano i due terzi delle terre cubane,

il governo dell’isola sfavoriva palesemente

lo sviluppo di aziende locali sostenendo,

invece, il turismo legato alla prostituzione

ed al gioco d’azzardo. Le rivolte popolari

successive alla crisi del ‘29 furono

soffocate nel sangue dal presidente Gerardo

Machado y Morales. Machado viene a sua volta

deposto dal colpo di stato del sergente Fulgencio

Batista nel 1933. Uomo di paglia nelle mani

degli americani, Batista manterrà lo

status quo sull’isola con alterne fortune

per i trent’anni successivi, salvo fuggire

nella Repubblica Dominicana (portando con

sé quaranta milioni di dollari di denaro

pubblico) nel 1958, spaventato dalla campagna

di guerriglia condotta dal giovane avvocato

Fidel Castro e dal medico argentino Ernesto

“Che” Guevara. Fidel Castro verrà

nominato ufficialmente primo ministro il 1°Gennaio

1959, quasi contempraneamente gli Stati Uniti

terrorizzati (o indignati?) da quel vicino

di casa dichiaratamente comunista (anche se

fino al 1961 non ci sarà una formale

adesione al socialismo) dichiareranno un durissimo

embargo ed interromperanno le relazioni diplomatiche

con l’isola. Siamo a meno di due anni

dallo sbarco alla Baia dei Porci.

A cura di Marco R. Capelli

marco_roberto_capelli@progettobabele.it